四月的雨丝斜斜掠过港岛,捎来一声迟到的告别。9日深夜,香港资深艺人卫子云颤抖着手点开直播镜头,泛红的眼眶里蓄着七旬老人难言的悲恸:"谷峰老师走了,连声道谢的机会都没给我留下……"镜头外,春雨正打在窗棂上,滴答作响,像极了送别时的眼泪。

这位银幕上的"千面反派"走得很安静。三月廿七未时三刻,家人推开寓所房门时,94岁的老人已在藤椅上长眠。没有抢救的兵荒马乱,没有临终的只言片语,就像他演过千百遍的江湖大佬那般,选个黄道吉日悄然退场。直到十日夜,邵音音对着话筒那头的记者长叹一声"老友安息",坊间才惊觉又一颗星辰坠落了。

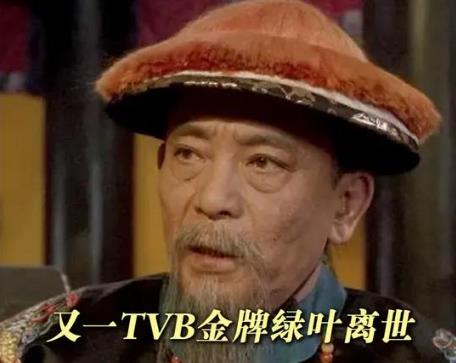

"谷峰"二字,本就是香港影史的传奇注脚。1965年踏入邵氏片场时,谁也没想到这个上海来的后生仔,能用半辈子在刀光剑影里刻下自己的名字。他演反派,一个眼神能让观众脊背发凉;扮小人物,佝偻着腰就能诉尽半生辛酸。两度捧起金马奖杯时,评委们都说:"这奖杯该颁给香港影史所有被低估的黄金配角。"

那些年我们追过的武侠梦里,总有他的身影。有时是《九品芝麻官》里阴鸷的常昆,有时是《鹿鼎记》中仙风道骨的白眉鹰王。最绝的是1982年那版《武松》,他蜷在武大郎的矮凳上,佝偻的背脊里藏着市井小民的千般苦楚。谁能想到,这个让金庸都拍案叫好的"最矮影帝",年轻时竟是邵氏最俊朗的小生?

今夜铜锣湾的霓虹依旧闪烁,可那间老茶楼里,再不见戴着鸭舌帽品普洱的老先生。江湖规矩,拳脚影事终成往事,唯愿谷老先生在另一个世界里,能接到所有迟来的谢意,还有那场永远欠着的"杀青宴"。